近況報告:2024年下半期

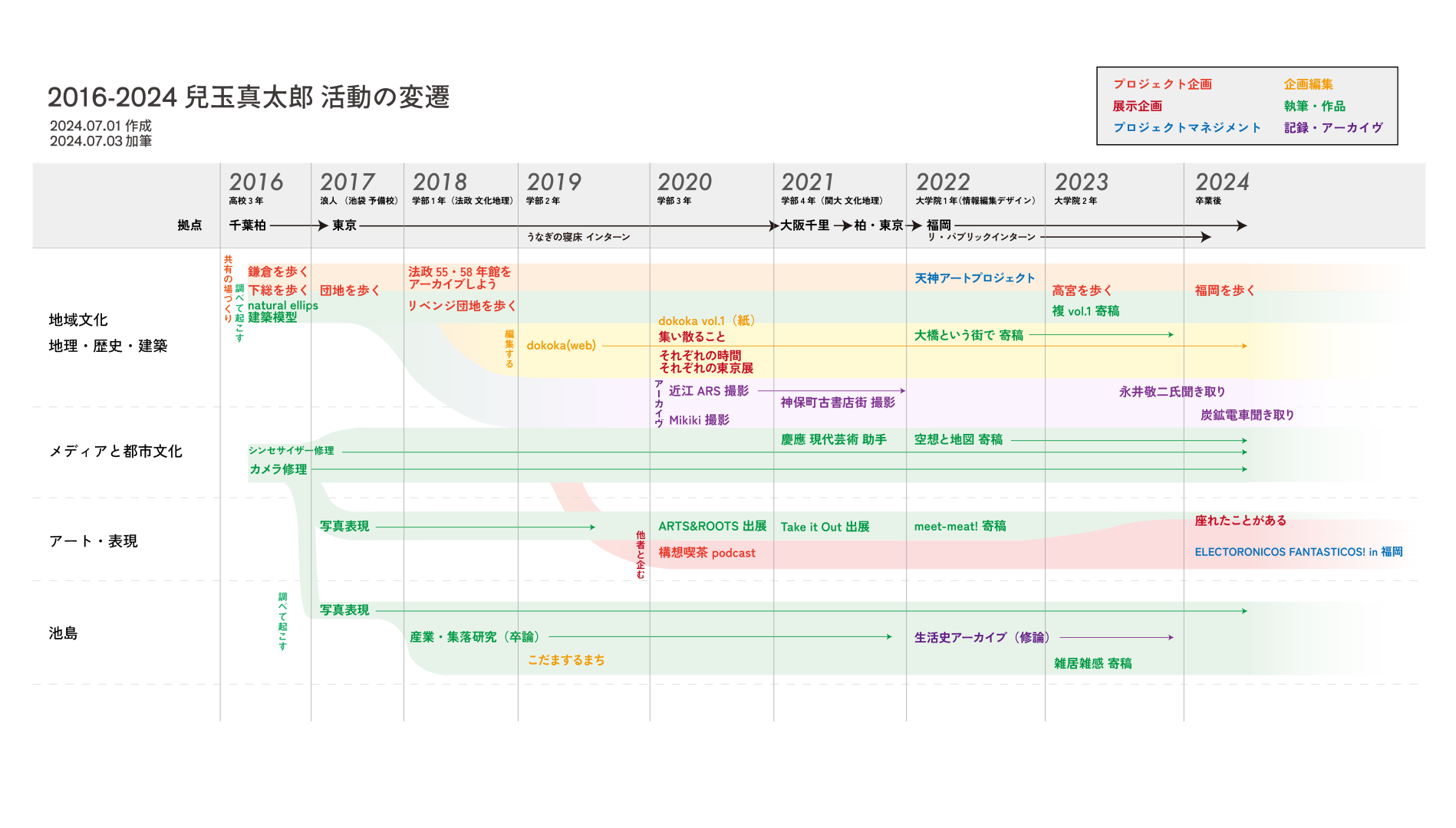

定期的に書こうとしている、兒玉真太郎のチェックポイントをつくる投稿です。以前の投稿はこちら(2024.07 これまでとこれから-近況報告-)。アップロードが3月になってしまっていますが、概ね2024年末時点での話になります。

大学院を卒業してから展覧会を開いて、新たに仕事を始めると書いた7月はじめ。以来、個人でフリーで、社会との接点を探して過ごしてきました。仕事でもあり、表現でもあり、遊びでもあります。「私にはこれができます」と大きく宣言したわけではなく、意欲的に外へ外へ出ていきながら、同時に流れや空気を読んで、悩みながら過ごしてきました。

同じことをやろうとも、関わる世界や人によって適切な伝え方は変わるわけですが、そのなかで自分にとっての軸をどう持ちどう見せるかは、もっと核心の問題だろうと思います。そうしたいわば思想の部分を、取り組んだこと・関わらせてもらった活動と合わせて、書いてみようと思って投稿します。

以下の文章は、兒玉真太郎一個人の見解であって、当然、関わる集団を代表するものではありませんこと、お断りしておきます。

目次

1.大学院を卒業した−編集・デザイン−

2.個人でやっていくことにした

3.電磁盆踊り−アートマネジメント−

+同時に開催した展覧会「になる」@第Q藝術

4.OPEN KODAMA HOUSE−必要な場をどうつくるか−

5.次の1年は・・・

1.大学院を卒業した−編集・デザイン−

デザイン・編集を学ぶべく入った九州大学芸術工学府。それは地理的な理解や関心が共有されていた世界から専門を飛び出した2年間でした。それまでの視点は当たり前のものではなかったのだ、と実感することになります。九州大学芸術工学府は一般にイメージされるような紙面やウェブ、立体物、建築物のデザインはもちろん、よりその考え方を拡張して組織の・社会のデザイン、と幅広く学ぶ機関でした。それに関連する技術を学び手にする機会に溢れた環境だったと思います。いやこれらは“ツール”であって、デザインの目的や、自分自身の意志を持つことが大切でした。いわばどんなものを対象に向けて投げかけたいか、(対象が大きくなれば)どんな社会を望むのかを常に考え表現すること、が核心だったのではないかと思ったりします。

そんな土壌に身を置くと、地理というものを、視座を自覚する学問である、と考えることができます。どこからどこを見るかという矢印、がいつも伴っているのです。どれだけ自分にその視点が染み付いているのか思い知らされます。

一般に、デザインとアートという2つの語は近い存在として捉えられているでしょう。学府名の“芸術工学”は大学設立当時、”design”を日本語訳した際の造語と言われていまして、実際もデザインを学ぶ学生が多かったです。美大っぽくはなかった。一方でアートに関心を持ち、その分野で表現活動する学生にも出会いました。

そんな大学院に入ってからの2年間で、交友関係はまた広がりました。デザインの学生に出会った、ということと同時に、意外にも、アートの現場にいる学生と付き合う時間もそれくらいかそれ以上に増えていきました。福岡で『座れたことがある』や『天神アートプロジェクト』、東京で『になる』を開いたことにその私の中のトレンドが見えるのかもしれないです。

私が、彼らと話していて楽しいのは、知覚について追究できるからです。それは、それまで親しんできた、人文地理にかかわる認識の議論や、自身のメディア活動と、重なるところがあるからです。

在学中は、そういう関心で地域デザインの現場を見たかったこと、そこに関わる人たちの思考や問題意識を知りたく、住んでいた福岡を拠点に九州各地の地域デザイナーたちのもとを巡っていました。そのなかで運良く株式会社リ・パブリックに出会い、インターンさせてもらっていました。

このウェブサイト(の前身)をつくった2019年には地域文化商社を名乗る「うなぎの寝床」でインターンさせてもらうことがありました(こちらの記事)。なにか大切にしたいもの(文化や商品)があったときに、それ自体やそれを成り立たせている構造を“ドライに”調査して浮かび上がらせるという。研究的アプローチの一つの活かされ方だなと思ったわけですが、リ・パブリックにも近しいものを感じました。社会課題をどう認識するか、どう解釈して説明するかが社内外で練り上げられ、発信されると同時に新しく業界が醸成されていく、意欲的で果敢な会社だと思います。

そこで地域調査や図化を中心に任せてもらい、九州はもとより、日本各地の地域デザインの現場を見せてもらいました。

私が広義のデザイン・編集を学ぶようになったのは、こうして地理を一つの道具として持ちながらも、地域を理解し、そこを大切にしながら共有し、課題を解決していく方法を模索するためだったと言えます。参画したリサーチは、リパブリックとNTT communicationsのインハウスデザイン組織「KOEL」との共同プロジェクトなどで、フィールドワークのためのインプットとして利用してもらうこともありました(https://note.com/koelnote/n/n905b37b743fd)。

大学院の学びや池島研究とリ・パブリックでの学びはそうして連続していますし、それを踏まえて卒業後の仕事を決めていくことになりました。

2.個人でやっていくことにした

自分でも変わらず信じている、地域課題や目の前にいて困っているならば少しでも良くしたいという気持ちと、対して自身の関心の追求。加えて、自分の考えとは逆の人と付き合ってみたいだとか、考えていることを揺さぶられたい、解体されたい、かき混ぜたい、という思考も相まって、日々の活動ができています。

遡ること2024年5月、自分たちの展覧会「座れたことがある」の会場。在廊中に、偶然会場にいらしたアーティストの和田永さんから、秋に福岡で“電磁盆踊り”を開催することを聞きました。和田永さんは“役割を終えた家電は現代の妖怪となる”といい、あらゆる家電を原理的に生かして楽器として蘇生させ、各地で演奏をしてきたアーティストです。

ちょうど私は九州で使われていたブラウン管テレビを一つのモチーフにして、自分の作品を展示していました。天神で解体中のビルに見つけた「エッグチェア」を起点に、時間的蓄積とモノどうしの呼応を誘発させようと空間にあれこれ配置し、都市の変遷と人々の記憶を浮かび上がらせようと、インスタレーションで示しました。

そこで和田さんとお話しした数週間後、自分はその前代未聞のイベント「福岡城跡電磁盆踊り」のチームアップを任されることになりました。

使われなくなった家電を集めて、その原理に着目して修理して楽器と変える、それを福岡で・盆踊りというフォーマットを使って新しい機会をつくろうとしている。

これまで、日本各地の芸術祭を訪問して地域へのインパクトや地域コミュニティとの接触についてフィールドワークしてきましたが、その新しいものに内側から関われる、ということで挑戦しがいがありました。個人として、この仕事を受託しました。

3.電磁盆踊り−アートマネジメント−

近年の福岡市はアート分野に力が入っているようです。2024年9月に開催が予告された「福岡城跡電磁盆踊り」は、福岡市が主催するFaNweek2024(いわばアートイベント強化週間)の特別イベントでした。

7月、福岡アジア美術館のホール。電磁盆踊り、とはなんぞやというところから、福岡の高校生から大人まで数十人の市民に集まってもらいました。アーティストの和田永さんと、それから2ヶ月かけて、この得体の知れない「電磁盆踊り」を作ることになります。

7月のキックオフイベントを皮切りに、和田さんや電磁盆踊りという“得体の知れぬ”活動に導かれて福岡で数十人が集まり、分野も年齢も異なる大勢の人と「福岡ニコス」を結成することになりました。私はその福岡ニコスのコミュニティマネジメントやコミュニケーションディレクション、そして全国を飛び回る和田永さんたちとの連絡ハブとしてアートマネジメント分野に飛び込むことになりました。

盆踊りの代名詞といえば“炭坑節”、ここ福岡は炭坑節を生み育てた土地です。会場は福岡市だったけれど、炭鉱を普段研究する人間として、福岡県とまで広げれば、個性豊かな祭りが県内各地で維持されてきたことを考慮したくなりました。そもそも歌が生まれるってどういうことか。時代やメディアの影響を受けて、見聞きする場所も唄われる場所も変わっていっていることをよく理解した先に、電磁盆踊りという言葉を位置付けたく思ったんです。

集まった福岡ニコスメンバー、なにより初めての「電磁盆踊り」なわけですから、妄想を持ち寄りながら、少しずつコミュニケーションをとって形にしていきます。平日の仕事おわりや授業終わりに来て作業してくださる人、遠隔でアイデアを伝えてくれる人。電子工作が得意な人もいれば、一人で黙々とデザインを形にする人。年齢幅も広く、普段の活動は各々異なります。共通体験をつくったり、場所や時間を変えて雰囲気を固定化しないようにしたり、あれこれ試しながら、連帯感や共通認識をつくっていきました。各所に協力してもらって、廃家電を集めては工作できる人に渡しました。その結果、炊飯器が楽器として生まれ変わることにもなりました。

雨天中止の可能性も高いギリギリの状況でもあったんですが、冷静に状況見て、一方で皆が自走していく空気ができあがっていって、当日を迎えることができました。

当日の様子を、居合わせた誰かが投稿してくださっています↓。

自分の意識としては、この一連のアートプロジェクトは、いかに有機的なコミュニティを育てられるか、というところにありました。和田永さんやELECTRONICOS FANTASTICOS!のファンの方はもちろんだし、電子工作が得意な人、発想を形にするのが得意なアーティストタイプの人、目の前の状況や人に興味を持って関係性を開いていく人、寡黙に工作するのに熱中する人、全体に役割を割り振るのが上手な人、盛り上げる人…。出会ったものはもう必然、それぞれにあったやりかたを見つけながらコミュニケーションをひらいて表現してみる、を信じて動きました。

結果、本番も盛り上がり、参加してくださった個々人がまたいま自身で企画を立ち上げたり、シーンがつながっていることを感じる今日この頃です。所属にかかわらず、関心や熱意で人々がつながるようすは、私にとって、街を乗りこなす人が増えているように思えるし、頬が緩んでしまうできごとでした。

地域とアートマネジメントという2つの要素に、この電磁盆踊りの振り切った活動によって、これまでの自分に見えていたものとはまた違う関わりが見えてきます。

まだ記事にしていませんが、池島で取り組んだ“修理人”としての振る舞いも、「電磁盆踊り」や「座れたことがある」と無縁ではないと思っています。古いものを修理する(+α)、という関わり方が、突破口をもっているようにも思える、この1年です。使われなくなったもの(技術)を保存することに加えて、その技術を活かしながら新しい役割を付与する、という意味で、これまでの自分の活動と地続きに思えます。

+同時に開催した展覧会「になる」@第Q藝術

電磁盆踊りと同時期に展示の作品制作もしていました。9月に東京成城学園前のギャラリー「第Q藝術」での展覧会「になる」です。「座れたことがある」を実施した我ら4人は「くるくるくる」と名乗り始めました。4人で1つのインスタレーションを作って出展。見にきてくださった方、ありがとうございました。このこともまた書いていけたらと思います。

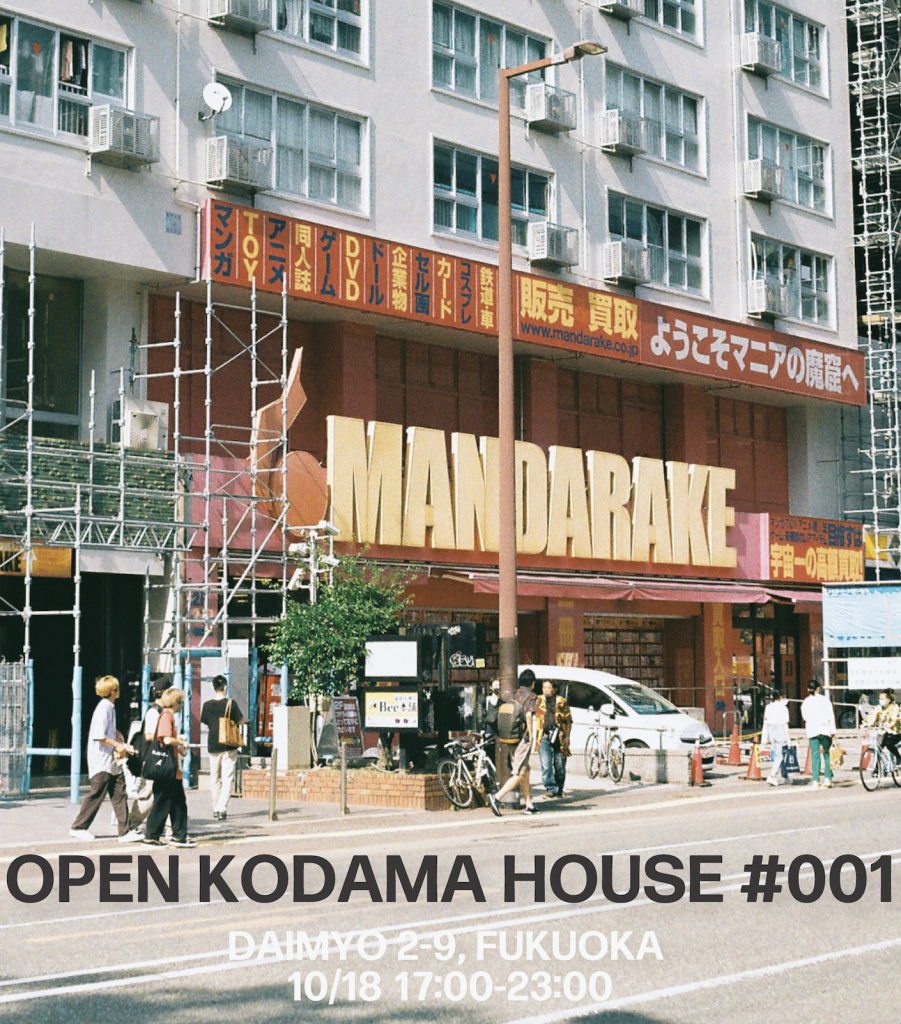

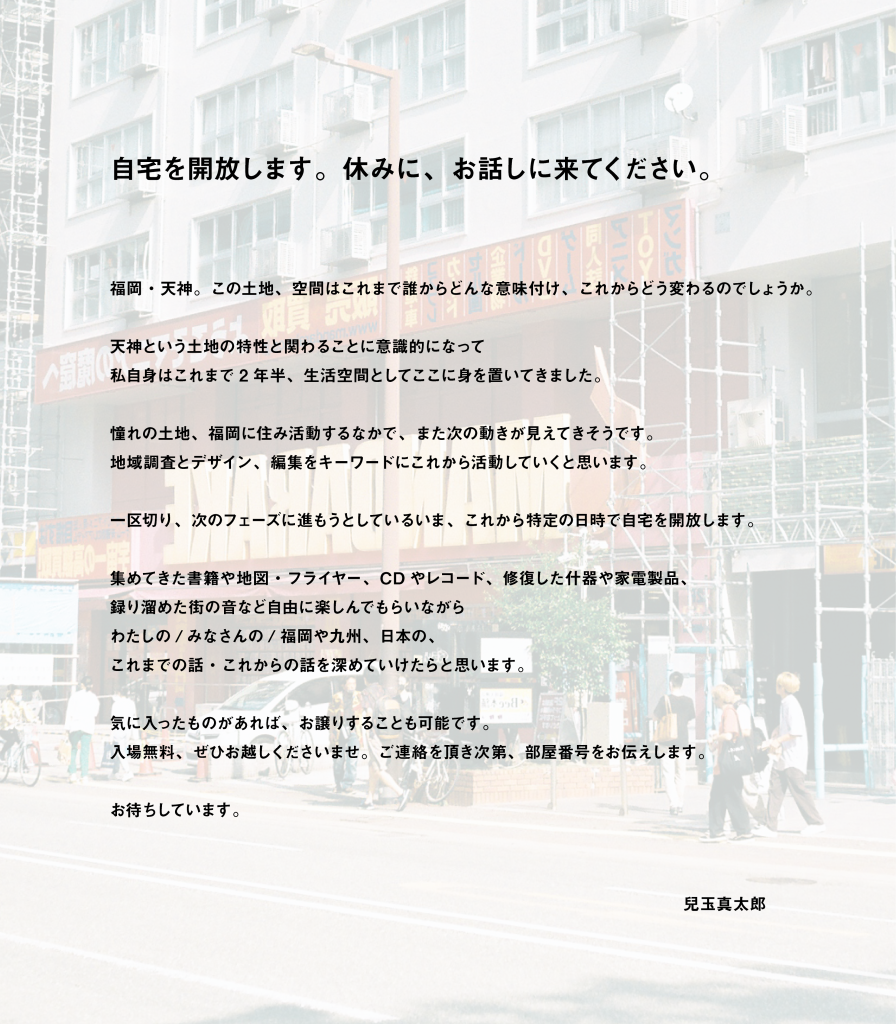

4.OPEN KODAMA HOUSE−必要な場をどうつくるか−

「電磁盆踊り」と「になる」が終わってしばらくして、兒玉は人が集まるということの意味をなまに体感する機会がいかに大事か痛感させられました。言葉も大事だが行動も大事、という気持ちで、家を開けることになりました。

OPEN KODAMA HOUSE。(初回の広報はこちら。)これは、長らくテーマにしている福岡・天神の開発について、そこでの生活と地続きな実践とともに考えるプロジェクトです。ここ福岡天神の都市性を、ある程度歴史的に準拠しながらいま・未来を形作るとしたら…と考えた自分なりの実験でしょう。2025年3月末で退去が決まっていたなかで、限られた時間でやりたいことを、と考えて取り組んだものでした。改めて記事にします。

5.次の1年は・・・

ここまで2024年の下半期の取り組みを追いかけてきました。関わり方はさまざまでしたが、調査や修理、という関わり方に始まり、大学院生活の影響もあり、現代アート分野と近接するようになった半年だったと思います。

国内地域の魅力を知る体感する面白さ。観察で気づく、地域間の格差や人間社会での不条理なできごと。あるいはもう少し平たく、異質なものが向き合った時にどんなことが自分にはできるのかと思うなかで、自分は学部時代から、いかに観察して記述したらいいかを、客観性を得るために地理学という学問を中心に学んできた学部時代があります。

そこで気づく遠くの地域の課題や魅力。まず記述記録することができるように学ぼうとすると、今度は得てきた知見や自分が見聞きしたこと、預かったもの・ことを公開したくなり、メディアを自分で運営することになります。ちょうどコロナ禍になって時間ができたこともあり、このサイトや本(もちろんSNSも)を通じて、文章や写真、図版などを、自分の関心問題意識とともに発信できるようになりました。

次は得たものをどう整理して公開するか、自分自身が本当に地域と関わるならどんな関係性を取りたいのか、現実的に考えたくなったわけです。そうやって、うなぎの寝床に行ったり大阪の関大に通ったり福岡の芸工に通ったりしていました。

地域研究とアート・デザインが、論理ではなく、自分の体感でつながってきたことを実感するここ数年です。

実際には同時並行でいろいろな興味があって、簡単にいえば、それまでの現実世界の追求という自己認識があった自身の関心は、(一見不思議ですが)内側へと入っていく、誰かの表現、を見る行為と地続きに思えてきて、近頃はアーティストや作家との共同作業が増えてきています。ある意味不思議、一方で不思議に思いません。

さあそこで“仕事”とは、何を指すのでしょうか。その手段でしょうか。

私はそこで主な手段として、写真で撮る、文章にする、コミュニティのマネジメントをする、街の良い姿を提案する、自身が立って場を運営する、その場をつくる、発信をするという方法を、環境や状況に応じて選んでいます。これから、もっと各方面得意な方と協働しながら議論しながら。

相談を聞くことから始まり、土地の良さを発見し、地域の実情を、誰か特定の利益者だけに与することなく理解し、地域の人々が、(場所によっては)土地の記憶が大切にされるような状況を提案し、関わっていけたらと思っています。

こうしたことが、言葉を使って伝わっていくと同時に、もう少し、こうして離れた人に活動で知られていくようになるように、2025年は意欲的に活動していくでしょう。デザイン・アート・編集・場づくり・地域デザイン・アーカイブ・プロジェクトマネジメント・研究調査と形を変えながら提示していきます。

これも今の感想でしかなく、きっとこれからまた活動していく中で、こねこねしていくなかでまた意味付けをしていくのだと思います。全力でやる、ということに変わりはありません。

追記)今の福岡天神の家↑はこの3月末まで過ごし、残る数日を過ごして退去することになりました。

2025年に入ってからの数ヶ月で、またいろいろな動きが生まれてきました。数日内に次の記事として投稿します。

自身のウェブサイトも併せて更新しています。https://shintarokodama.com